本日より、「らんギャラ フォーラム」の新コーナーを開設いたしました。このコーナーでは皆さん

も、普段、当たり前に思っていることでも、あらためて聞いてみると「へ〜!ほ〜ぉ!」みたいな

事ってありますよね。

も、普段、当たり前に思っていることでも、あらためて聞いてみると「へ〜!ほ〜ぉ!」みたいな

事ってありますよね。

そんな内容で、特にらんちゅうの病気の関する情報や知識、また予防方法等を少しでも皆さん

のに参考になれば・・・とスタートいたしました。

のに参考になれば・・・とスタートいたしました。

時々、難しい話もあると思いますが、そこは、おふざけHONOちゃんが和やかに?笑かします。

「らんギャラ フォーラム」はHONOの研究仲間のイッシーを中心に進めていきたいと思います。

イッシーはHONOのお友達で獣医さんです。「HONOのひとりごと」にも登場してもらっています。

それでは、司会進行はHONOが勤めさせていただきます。(結婚式じゃ〜ないっちゅう〜に!)

メイン講師はイッシーの担当ね!(勝手に決めていますが・・・)

前置きが長いけど、バイオバクテリア飼育研究のため、イッシーとほぼお揃いの顕微鏡(優れ

ものです)をイッシーに探してもらいました。(今度白衣もチョーダイ!)

ものです)をイッシーに探してもらいました。(今度白衣もチョーダイ!)

それでは、イッシーのご挨拶からスタートです。お楽しみに・・・

| |

皆さん!イッシーです。こんはにち・・・(緊張しています・・・・)

どの程度、皆さんに興味のあることをお知らせできるかわかりませんが、少しでも皆さんのらん

ちゅう道のご参考になれば幸いと思っています。

ちゅう道のご参考になれば幸いと思っています。

イッシーはあくまで品評会とは縁の無い、ただ自己満足で自家産らんちゅうを作っていたメカ音

痴の平凡な獣医さんだったのです。(事実)

痴の平凡な獣医さんだったのです。(事実)

ところが、去年の秋に暇つぶしに妻のパソコンをいじっていたら、とんでもないもの

(らんちゅうギャラリーのHP)を見てしまいました。

眠っていたらんちゅう魂に火がつき、その後、品評会に出しては病気を貰い、魚を購入しては

病気を貰い、自家産を巻き込んで半数のらんちゅうをなすすべもなく失い、やっと感染症の勉

強をする事を決意したのです。

病気を貰い、自家産を巻き込んで半数のらんちゅうをなすすべもなく失い、やっと感染症の勉

強をする事を決意したのです。

そんな話をHONOさんと昨年来からメールでやりとりしていたら、HONOさんから、

「イッシーのコーナーをやってみないか?」と今年の正月に声をかけられてプレッシャーで胃潰

瘍になってしまいました。

瘍になってしまいました。

HONOさんからイッシーのコーナーは三年後かな?と言われたけれど、なんとか一年間の勉

強と実習を行い専門家には程遠いけれど、ゆっくりと皆さんが疑問に思っている事や困ってい

る事を皆さんの力を借りながら解明してゆく決心をいたしました・・・・

強と実習を行い専門家には程遠いけれど、ゆっくりと皆さんが疑問に思っている事や困ってい

る事を皆さんの力を借りながら解明してゆく決心をいたしました・・・・

なんちゃって〜!うまく表現できないけれど、これが真相(ここに登場する)です。

あれあれ〜!イッシー!HONOと同じ匂いがする〜!もしかして、おちゃらけ系??

しかし、イッシーの努力には頭が上がります・・(下がるだろ!)

イッシー!早く突っ込めるようになってね!一人でボケと突っ込みは大変・・・・

もう少し、イッシーのらんちゅう熱を紹介します。

今から十五年前に○○獣医師会雑誌に投稿していた小説です。

本当は十二楽章まで書くつもりだったのですが、第二楽章まで書いて終わってしまいました。つ

まらない文章ですが、この少年はもちろん私です。今から三十三年前の事です。

まらない文章ですが、この少年はもちろん私です。今から三十三年前の事です。

この小説は当時好評で他の病院で勤めている女の子がどんな人が書いたんだろう?って訪ね

てきた事もありました。編集部からも3話ぐらいまとめて書いて頂きたいと言われていました

が、その後・・・・・で小説は2話で終わってしまったのです。

てきた事もありました。編集部からも3話ぐらいまとめて書いて頂きたいと言われていました

が、その後・・・・・で小説は2話で終わってしまったのです。

この少年の馬鹿さには皆さんもきっと呆れますよね。

| イッシーのらんちゅう小説 |

いや〜!少年時代の映画って本当にいいもんですね!(映画じゃないっちゅう〜に!)

なんて美しい思い出!HONOも似た様な体験があります。もっと悪がきだったけど・・・・

HONOも子供の頃のらんちゅうの美しい思い出を小説にしてみようかな?

「それは、ある日差しの強い寒い雪の降る夜だった・・・」うそつけ〜!

ねえ!イッシー!第二楽章は皆さんの拍手が多かった場合に掲載しましょうね!(拍手が見え

ないだろ!)

ないだろ!)

ま・・まずい・・・本当は突っ込みのHONOがボケに回ってしまった。

正直な話しですが、第二楽章を掲載してしまったら、間違いなく第三楽章以降の要望メールが

殺到します。読んでしまった、HONOは続きが読みたくて我慢できません。

殺到します。読んでしまった、HONOは続きが読みたくて我慢できません。

イッシーの飼育環境

|

|

| |

|

イッシーの研究風景(なんじゃ!こりゃ!)

|

| 今は説明できませんが、驚くべき実験をしています。 |

イッシーのらんちゅうギャラリー

|

|

| |

|

|

|

| |

|

それでは、らんギャラ フォーラムの本題に入ります。

まず、イッシーの紹介から・・・・・(もう、しただろ〜!)

皆さんこんにちは(今晩は)イッシーです。

イッシーの研究室は狭く一度に出来る事には限界があります。

でも焦らずにゆっくりと行い皆さんに発表していきたいと思います。

今、興味がある事はたくさんありますが、例えば原虫です。

この研究はある程度進んでいます。

原虫とは鞭毛虫や繊毛虫やワムシやアメーバ等があります。

水中で色んな役割をになっています。らんちゅうの餌にもなっているんですよ。

そして、藻類です。これはかなり種類が多くまだまだ分かっていない部分が多そうです。春先に

発生する淡水赤潮や次に発生するアオミドロ、これには稚魚が巻き込まれます。そして次に発

生するアオコ等です。これらの発生を抑制するのに原虫は役にたちそうです。

発生する淡水赤潮や次に発生するアオミドロ、これには稚魚が巻き込まれます。そして次に発

生するアオコ等です。これらの発生を抑制するのに原虫は役にたちそうです。

越冬前に青水を作るメリットとデメリット、この実証はまだまだ先になります。

来春に頑張りたいと思います。

魚の生理学も説明していきますね。<鰓の三大機能等>

そして皆さんが一番興味のあるらんちゅうの感染症!おいおい説明していきます。

これらのどれに関してでも結構ですから知見のある方は情報を下さいね!

皆さんで、充実したコーナーにしましょうね。

・・・・・・・・あっ!ごめん!終わってた?ふむふむ、なるほど!飼育水中は、いろんな世界で成

り立っているんですね。らんちゅうの鰓病の病原は、いったいどっから来るんでしょうね!

り立っているんですね。らんちゅうの鰓病の病原は、いったいどっから来るんでしょうね!

HONOさん

今日は、らんちゅうを知る上で、淡水魚と海水魚の違いにいて少しお話します。

でも、魚って大変な生き物だなって痛感します。

何故かというと、体液の構成は私たち哺乳類とたいして変わらないのに、それぞれ浸透圧の違

う水の中で生活しているのですから・・・・

う水の中で生活しているのですから・・・・

淡水魚の血液浸透圧は、淡水魚が約300mOsm/Kg,海水魚が約400mOsm/Kgでそれぞれの生

活している環境の浸透圧(淡水:0.1~1.0mOsm/Kg,海水:1000mOsm)とは大きく異なります。浸

透圧の違いから淡水魚は常に水ぶくれ状態にあり、海水魚は常に脱水状態にあります。従っ

て淡水魚はほとんど水を飲まなくて大量の薄い尿を排泄していて、海水魚は海水をたらふく飲

んで血液と等張の少量の尿を排泄しています。

活している環境の浸透圧(淡水:0.1~1.0mOsm/Kg,海水:1000mOsm)とは大きく異なります。浸

透圧の違いから淡水魚は常に水ぶくれ状態にあり、海水魚は常に脱水状態にあります。従っ

て淡水魚はほとんど水を飲まなくて大量の薄い尿を排泄していて、海水魚は海水をたらふく飲

んで血液と等張の少量の尿を排泄しています。

鰓の三大機能について

鰓には塩類細胞と呼ばれる細胞があり浸透圧の調節を行なっています。

淡水魚では不足するNa+とCl−を鰓から取り込み、海水魚ではがぶのみした海水から腸が塩

分を吸収し鰓からNa+とCl−を排泄しています。

分を吸収し鰓からNa+とCl−を排泄しています。

次の機能はアンモニアの排泄です。

我々は、蛋白質の代謝産物であるアンモニア(毒性が極めて強い)を肝臓で比較的毒性の弱

い尿素に変換し腎臓から尿として排泄していますが、魚はアンモニアの80%以上を鰓から排泄

しています。

い尿素に変換し腎臓から尿として排泄していますが、魚はアンモニアの80%以上を鰓から排泄

しています。

もう一つの鰓の機能はもちろん酸素の取り込み(ガス交換)です。

へ〜!淡水魚(らんちゅう)の鰓って、大事な機能なんですね〜!らんちゅうは、鰓からオシッ

コするんだ〜!(違うっちゅ〜に!)

コするんだ〜!(違うっちゅ〜に!)

第三楽章以降を書くにあたってのお知らせ

皆さんの強いご要望にお答えする為に、イッシー小説の第3楽章を書こうと思います。

ただ、ペンをとるのは十二年ぶりですし、皆様もご同様だと思うのですが、歳を重ねるに

連れて感性も変わっていきます。文体の変化等が生じると思いますがご勘弁下さい。

第2楽章までは、ほぼノンフィクションですが、第3楽章以降はフィクションです。

私を知る人や関わってきた人が以降の小説を読んで「これ、私のことじゃないの?」と感じたと

してもそれは、錯覚です。今後、私が書いていくことは全て作り事だと言う事を改めてお知らせ

いたします。

してもそれは、錯覚です。今後、私が書いていくことは全て作り事だと言う事を改めてお知らせ

いたします。

えっ!それって?HONOのこと?(だから、違うっちゅ〜に!)

バンザーイ!!続きが読めるぞ〜!!

HONOもらんちゅう小説書こうかな!「それは、ある日差しの・・・(もう!ええっちゅうに!)

ねえ!イッシー!ところで・・・イッシー小説の「本当の題名」は??聞き忘れた・・・

明けましておめでとうございます。

長い間、更新をさぼってごめんなさい。イッシー小説に免じてお許しを・・・。

前回の鰓の三大機能の説明の中に、魚にとっての神経毒であるアンモニアの排泄の説明をし

ましたが、今回はそのアンモニアが排泄された後の水中での変化について説明いたします。

ましたが、今回はそのアンモニアが排泄された後の水中での変化について説明いたします。

アンモニアは水中で二つの形態で存在しています。

一つはNH3であり非イオン化アンモニアと呼びます。

もう一つはNH4+でありイオン化アンモニアと呼びます。

同じアンモニアでも魚に毒性があるのは非イオン化アンモニアなのです。

非イオン化アンモニアは魚の鰓から吸収されてしまい魚にとって神経毒となりますが、

イオン化アンモニアは鰓から吸収されないのです。

では、イオン化と非イオン化の割合を決める因子は何でしょう?

1975年に水温が4℃〜32℃そしてPHが7〜10.2での非イオン化アンモニア率が発表されていま

す。

す。

その表によると、水温が高いほうが非イオン化アンモニアの割合が増えます。

そしてもっと重要な因子は、PHです。

PHが高くなるにつれて恐ろしい程に非イオン化アンモニア率があがります。

参考までに1例を示します。

仮に水温を24℃としましょう。この水温でPHが7の時の非イオン化アンモニア率はわずか0.52%

であるのにPHが8だと5.02%、PHが9だと34.56%,PHが10だと84.08%

であるのにPHが8だと5.02%、PHが9だと34.56%,PHが10だと84.08%

にまで上昇します。では実数で計算をしてみましょう。

水中の総アンモニア量が5mg/Lの時の非イオン化アンモニアの実数は、

| PH 7 | 0.026mg/L

|

| PH 8 | 0.251mg/L

|

| PH 9 | 1.7mg/L

|

| PH10 | 4.2mg/L

|

となります。

らんちゅう飼育は、アンモニア毒性という一面だけから見ると、飼育水のPHは、あまり

高く無い方が良いというお話でした。

次回は水中でのアンモニアの酸化について説明しますね。

溶存酸素の関係も、水温によって溶解できる量が大きく変わりますね。

飼育水の温度やPHは非常に重要なカギですね・・・・・(あっ!今回、ボケるのわ忘れてた!)

アンモニアの酸化

今回はアンモニアが水中でどのように解毒されていくかのお話をします。

詳しく説明すると、ものすごく難しくなりイッシーにさえ訳が分からなくなってしまいます。なるべく

簡単に説明したいと思います。

簡単に説明したいと思います。

水中のアンモニア濃度が高くなるとアンモニアを分解(酸化)して弱毒化する細菌が繁殖しま

す。アンモニアを最終的により毒性の低い硝酸に換えていく細菌を硝化細菌と呼ます。アンモ

ニアはまずニトロモナス(アンモニア酸化細菌)によって酸化されて亜硝酸になります。亜硝酸

はアンモニアに比べて毒性が弱いとされていますが、それでも水中濃度が高いと、魚には毒性

があります。その毒性とは鰓から吸収された亜硝酸が、赤血球のヘモグロビンという色素を酸

化してメトヘモグロビンという物質に変えてしまいます。メトヘモグロビンは酸素を運搬する能力

を失う為にメトヘモグロビン血症は魚を窒息死させてしまいます。

す。アンモニアを最終的により毒性の低い硝酸に換えていく細菌を硝化細菌と呼ます。アンモ

ニアはまずニトロモナス(アンモニア酸化細菌)によって酸化されて亜硝酸になります。亜硝酸

はアンモニアに比べて毒性が弱いとされていますが、それでも水中濃度が高いと、魚には毒性

があります。その毒性とは鰓から吸収された亜硝酸が、赤血球のヘモグロビンという色素を酸

化してメトヘモグロビンという物質に変えてしまいます。メトヘモグロビンは酸素を運搬する能力

を失う為にメトヘモグロビン血症は魚を窒息死させてしまいます。

亜硝酸や硝酸は人間の赤ちゃんにもメトヘモグロビン血症を引き起こします。

魚を亜硝酸の害から守るには塩が有効だと言われています。水中の亜硝酸濃度の少なくとも5

倍以上の濃度の塩が存在すれば鰓は選択的に塩分を吸収する為に亜硝酸が吸収されにくく

なります。(こんなところでも塩は活躍するんですね)

倍以上の濃度の塩が存在すれば鰓は選択的に塩分を吸収する為に亜硝酸が吸収されにくく

なります。(こんなところでも塩は活躍するんですね)

亜硝酸は次に亜硝酸酸化細菌(ニトロバクター)によって酸化されより毒性の低い硝酸になり

ます。ただ硝酸も全く毒性が無い訳ではなく一般的には1g〜2g/Lの濃度で魚に毒性を与える

とされています。

ます。ただ硝酸も全く毒性が無い訳ではなく一般的には1g〜2g/Lの濃度で魚に毒性を与える

とされています。

一応化学式を示しておきます。

2NH4++3O2→2NO2―+2H2O+4H+

2NO2−+O2→2NO3−

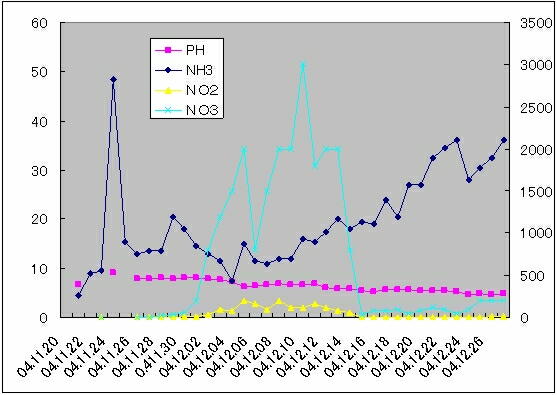

イッシー紹介の時に 二段重ねの水槽の写真を掲載しましたが、今イッシーが取り組んでい

る、ある試みに不可欠な基礎的な試験をしていました。下の画像はその試験の模様です。

る、ある試みに不可欠な基礎的な試験をしていました。下の画像はその試験の模様です。

試験の概要を簡単に説明いたします。

11月18日に60cmの新しい水槽を二つ用意してそれぞれに45Lの水道水を注入し水中ポンプで

水を循環させました。その際に水中ポンプから噴出す水を水面から数センチ上げる事で水中

内の酸素供給を図りました。この水中ポンプのうち、上の水槽に設置されているのが普通の水

中ポンプです。

水を循環させました。その際に水中ポンプから噴出す水を水面から数センチ上げる事で水中

内の酸素供給を図りました。この水中ポンプのうち、上の水槽に設置されているのが普通の水

中ポンプです。

翌日(19日)に同じ池で飼育し前日まで餌を与えていたらんちゅう10匹をそれぞれの合計体重

がほぼ同じになるようにして五匹ずつ二群(各々約100g)に分け上下の水槽に泳がせました。

がほぼ同じになるようにして五匹ずつ二群(各々約100g)に分け上下の水槽に泳がせました。

次の日(11月20)から三日間は毎日、アンモニアを140mg加えその30分後に赤虫を1ブロックの

み与えその食欲を観察しました。この試験は食欲が無くなればその時点で終了になります。四

日目にアンモニアを280mg加えました。五日目にはアンモニアを560mg加えました。この時点で

上下の水槽とも魚は食欲が無くなり攻撃試験を中止し、8?のみ水を換えてあげるとボーっとし

ていた魚たちも元気になりすぐに食欲も回復しました。ここでアンモニア攻撃試験は終了し、以

後は赤虫の一日量を徐所に増やしてゆき(最大14ブロック)アンモニア濃度・亜硝酸濃度・硝

酸濃度・PHを測定しました。その数値をグラフで示しました。水換えは五日目に8?行なっただ

けで、以後、足し水以外一度も行なっていません。

み与えその食欲を観察しました。この試験は食欲が無くなればその時点で終了になります。四

日目にアンモニアを280mg加えました。五日目にはアンモニアを560mg加えました。この時点で

上下の水槽とも魚は食欲が無くなり攻撃試験を中止し、8?のみ水を換えてあげるとボーっとし

ていた魚たちも元気になりすぐに食欲も回復しました。ここでアンモニア攻撃試験は終了し、以

後は赤虫の一日量を徐所に増やしてゆき(最大14ブロック)アンモニア濃度・亜硝酸濃度・硝

酸濃度・PHを測定しました。その数値をグラフで示しました。水換えは五日目に8?行なっただ

けで、以後、足し水以外一度も行なっていません。

|

|

|

| |

|

|

|

上のグラフを読む上で硝酸のみを右のY軸で読んで下さい。単位はmg/Lです。

このグラフの4項目の測定は最初の五日間はアンモニアを加える前に測定していますが、五

日目のみが例外になります。五日目のアンモニアの数値はアンモニアを加える前は、14.5mg/

Lでしたがグラフ上の数値は48.5mg/Lになっています。アンモニアを560mg加えて30分後に赤

虫を与えたところらんちゅう達は餌を食べずにボーっとしていました。その時の水面近くの水を

採取してアンモニア濃度を測定してしまった為に、異常に高い数値になってしまいました(まだ

加えたアンモニアが完全に水に混ざっていなかった為。)本当の数値は、計算して補正すると

多分27mg/Lぐらいだと思います。その時の水温は21度、PHは9.1でした。ここで、前回に説明

済みの非イオン化アンモニア濃度を測定した表をみると非イオン化アンモニア率は約36%で

す。

日目のみが例外になります。五日目のアンモニアの数値はアンモニアを加える前は、14.5mg/

Lでしたがグラフ上の数値は48.5mg/Lになっています。アンモニアを560mg加えて30分後に赤

虫を与えたところらんちゅう達は餌を食べずにボーっとしていました。その時の水面近くの水を

採取してアンモニア濃度を測定してしまった為に、異常に高い数値になってしまいました(まだ

加えたアンモニアが完全に水に混ざっていなかった為。)本当の数値は、計算して補正すると

多分27mg/Lぐらいだと思います。その時の水温は21度、PHは9.1でした。ここで、前回に説明

済みの非イオン化アンモニア濃度を測定した表をみると非イオン化アンモニア率は約36%で

す。

27mg/L×0.36=9.72mg/L

今回の試験では、9.72mg/L以上の非イオン化アンモニアが水中に存在するとらんちゅうには

危険な事が分かりました。(金魚以外の魚類では、多分もっと低くても危険)

危険な事が分かりました。(金魚以外の魚類では、多分もっと低くても危険)

亜硝酸と硝酸は今回の試験ではほぼ同時期に検出されるようになりました。(それぞれ11月26

日と27日)

日と27日)

亜硝酸値と硝酸値が上昇するにつれてアンモニア濃度が下がっていっています。

同様にPHも下がっていきます。アンモニアはアルカリ性の物質である為にPHを上昇させ、また

硝酸は酸性物質である為にPHを下げていきます。

硝酸は酸性物質である為にPHを下げていきます。

アンモニアの毒性とアンモニアの酸化、そしてPH,これらの関係だけから考えると、水槽を新た

にセットした後の少なくても1〜2週間ぐらいの期間は、魚が死にやすい環境に在ると言えま

す。

にセットした後の少なくても1〜2週間ぐらいの期間は、魚が死にやすい環境に在ると言えま

す。

このグラフでもう一つ注目してほしいのは亜硝酸も硝酸も途中で検出されなくなっている事で

す。普通は硝化細菌を定着させる為に濾過槽を設置すると思いますが、濾過槽が無いと硝化

バクテリアのかくれみのが無く原虫等に食べられてしまいます。原虫の栄養源は有機物やバク

テリアですが、原虫の種類によってはバクテリアを主の栄養源にしているものがあります。今

回の水槽内でもその原虫が多く出現していました。

す。普通は硝化細菌を定着させる為に濾過槽を設置すると思いますが、濾過槽が無いと硝化

バクテリアのかくれみのが無く原虫等に食べられてしまいます。原虫の栄養源は有機物やバク

テリアですが、原虫の種類によってはバクテリアを主の栄養源にしているものがあります。今

回の水槽内でもその原虫が多く出現していました。

この水槽の試験はまだまだ続行中ですが、いずれまたの機会にまとめて説明したいと思って

います。

います。

では、今回はこの辺で・・・。(あ〜疲れたー!)

なるほど、食欲が無く、ボーっと浮いている状態(冬眠期以外)の時は要注意ですね。「らんち

ゅうは水づくりから」と良く云われますが、外見からは判断ができないけど、飼育水中では日々

大きな変化が起こっているんですね。

ゅうは水づくりから」と良く云われますが、外見からは判断ができないけど、飼育水中では日々

大きな変化が起こっているんですね。

しかし、塩ていろんな効果があるんですね。(あ〜疲れたー!) どこが〜!

|